Resúmenes

El campo de las ciencias y la educación superior constituye un espacio estratégico donde se reflejan con gran nitidez los problemas de la globalización del inglés como única lengua híper-central: De un modelo plurilingüe restringido de unas pocas lenguas, el alemán, francés e inglés que expresaban el campo científico hace un siglo, hemos transitado hacia un predominio casi absoluto del inglés. Hoy nos encontramos ante una disyuntiva crucial, con posibles consecuencias irreversibles: o transitamos de una hegemonía del inglés a un total monopolio que excluiría a todas las demás lenguas de las ciencias; o avanzamos, por el contrario, a través de un siglo XXI de renovado carácter plurilingüe que refuerce, en el campo estratégico de la ciencia y enseñanza superior, la diversidad de lenguas, estrategias discursivas y modelos culturales de hacer ciencia y educación. Desde una perspectiva latinoamericana, destacan tres razones de peso que nos deberían impulsar a oponernos al monolingüismo inglés y a reforzar el español, el portugués y otras lenguas en los espacios vitales de las ciencias: los riesgos teórico-epistemológicos de un monolingüismo para la creatividad en las ciencias; el problema de las asimetrías crecientes de poder y conocimientos entre comunidades lingüísticas de científicos con el "English only"; y las consecuencias negativas del monolingüismo anglófono para una cooperación internacional simétrica. En este texto se analizará el carácter sesgado de los estudios sobre la distribución de las lenguas en las publicaciones indexadas cuando éstas se toman como representativas del campo científico. Como alternativa propongo concebir el espacio de las ciencias y la educación superior en su conjunto, estructurado como campo sociológico y comunicacional (Bourdieu) que integra las esferas de la producción, circulación y formación, como unidad y objeto para analizar el uso real de las lenguas. Propondré finalmente elementos de un modelo plurilingüe para definir políticas integradas del lenguaje, las ciencias y la educación superior en América Latina.

Política del lenguaje; plurilingüismo; ciencia y educación superior

The field of science and higher education presents a strategic space that clearly reflects some of the problems which spring from the globalisation of English as today's only hyper-central language: from a model of limited plurilingualism based on German, English, and French in the beginning of the XXth century, the field has moved to an almost absolute predominance of English. Today we face a crucial dilemma with potentially irreversible consequences: we can either move from English hegemony to English monopoly which would exclude all other languages from science; or we can advance through a XXIst century with reinvigorated plurilingualism that reinforces the diversity of languages, discourse strategies and cultural models in the strategic field of science and higher education. From a Latin American perspective, we can identify three good reasons to oppose monolingualism and foster Spanish, Portuguese and other languages in the vital spaces of science: the theoretical and epistemological risks monolingualism poses for the creativity of science; the problem of increasing power asymmetries among different linguistic communities of academics through English only; and the negative consequences of Anglophone monolingualism for symmetric international cooperation. This text will analyse the limited nature of studies on language distribution in indexed publication when they are taken as representative of the field as such. Alternatively I propose to conceptualise the space of science and higher education as a sociological and communicational field (Bourdieu) that integrates the spheres of production, circulation, and teaching as a unity and object to study the real use of languages. I will finally outline some elements for a plurilingual model as a basis to formulate integrated policies of language, science and higher education for Latin America.

language policy; plurilingualism; science and higher education

DOSSIÊ TEMÁTICO

El campo de las ciencias y la educación superior entre el monopolio del inglés y el plurilingüismo: elementos para una política del lenguaje en América Latina

The field of science and higher education between the monopoly of English and plurilingualism: elements for a language policy in Latin America

Rainer Enrique Hamel

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), México, D. F. ehamel@xanum.uam.mx

RESUMO

El campo de las ciencias y la educación superior constituye un espacio estratégico donde se reflejan con gran nitidez los problemas de la globalización del inglés como única lengua híper-central: De un modelo plurilingüe restringido de unas pocas lenguas, el alemán, francés e inglés que expresaban el campo científico hace un siglo, hemos transitado hacia un predominio casi absoluto del inglés. Hoy nos encontramos ante una disyuntiva crucial, con posibles consecuencias irreversibles: o transitamos de una hegemonía del inglés a un total monopolio que excluiría a todas las demás lenguas de las ciencias; o avanzamos, por el contrario, a través de un siglo XXI de renovado carácter plurilingüe que refuerce, en el campo estratégico de la ciencia y enseñanza superior, la diversidad de lenguas, estrategias discursivas y modelos culturales de hacer ciencia y educación. Desde una perspectiva latinoamericana, destacan tres razones de peso que nos deberían impulsar a oponernos al monolingüismo inglés y a reforzar el español, el portugués y otras lenguas en los espacios vitales de las ciencias: los riesgos teórico-epistemológicos de un monolingüismo para la creatividad en las ciencias; el problema de las asimetrías crecientes de poder y conocimientos entre comunidades lingüísticas de científicos con el "English only"; y las consecuencias negativas del monolingüismo anglófono para una cooperación internacional simétrica. En este texto se analizará el carácter sesgado de los estudios sobre la distribución de las lenguas en las publicaciones indexadas cuando éstas se toman como representativas del campo científico. Como alternativa propongo concebir el espacio de las ciencias y la educación superior en su conjunto, estructurado como campo sociológico y comunicacional (Bourdieu) que integra las esferas de la producción, circulación y formación, como unidad y objeto para analizar el uso real de las lenguas. Propondré finalmente elementos de un modelo plurilingüe para definir políticas integradas del lenguaje, las ciencias y la educación superior en América Latina.

Palabras-clave: Política del lenguaje, plurilingüismo, ciencia y educación superior

ABSTRACT

The field of science and higher education presents a strategic space that clearly reflects some of the problems which spring from the globalisation of English as today's only hyper-central language: from a model of limited plurilingualism based on German, English, and French in the beginning of the XXth century, the field has moved to an almost absolute predominance of English. Today we face a crucial dilemma with potentially irreversible consequences: we can either move from English hegemony to English monopoly which would exclude all other languages from science; or we can advance through a XXIst century with reinvigorated plurilingualism that reinforces the diversity of languages, discourse strategies and cultural models in the strategic field of science and higher education. From a Latin American perspective, we can identify three good reasons to oppose monolingualism and foster Spanish, Portuguese and other languages in the vital spaces of science: the theoretical and epistemological risks monolingualism poses for the creativity of science; the problem of increasing power asymmetries among different linguistic communities of academics through English only; and the negative consequences of Anglophone monolingualism for symmetric international cooperation. This text will analyse the limited nature of studies on language distribution in indexed publication when they are taken as representative of the field as such. Alternatively I propose to conceptualise the space of science and higher education as a sociological and communicational field (Bourdieu) that integrates the spheres of production, circulation, and teaching as a unity and object to study the real use of languages. I will finally outline some elements for a plurilingual model as a basis to formulate integrated policies of language, science and higher education for Latin America.

Keywords: language policy, plurilingualism, science and higher education

1.¿MONOPOLIO DEL INGLÉS O PLURALISMO LINGÜÍSTICO?

En el transcurso del siglo XX, la comunidad científica internacional ha pasado de un modelo plurilingüe restringido pero bastante horizontal y equilibrado entre tres idiomas, a saber, el alemán, inglés y francés, a un modelo vertical, caracterizado por la posición hegemónica de inglés. En 2000 nos encontramos con que el 82% de las publicaciones en las ciencias sociales y las humanidades y el 90-95% de las publicaciones llamadas ciencias naturales aparecieron en inglés, que es hoy en día la única lengua híper-central11 De Swaan (2001, 2010) desarrolla una tipología que identifica el inglés como única lengua híper-central. En un segundo nivel se encuentra unas siete lenguas (el francés, español, chino, japonés, portugués, ruso y alemán) que se llaman súper-centrales. En un tercer nivel ubica a las lenguas nacionales, llamadas centrales, que componen un grupo de 10 lenguas aproximadamente entre las que se encuentran el holandés, danés, sueco, etc. Que son oficiales y generalmente mayoritarias en su país, pero no tienen ninguna irradiación internacional. Por último, existen más de seis mil lenguas en el mundo llamadas vernáculas, sin estatus específico, que operan como lenguas maternas y de comunicación local de pueblos aborígenes locales y regionales. y globalizada. Para 2012 esta concentración se ha agudizado aún y, en el caso del alemán, ha desaparecido prácticamente el discurso científico escrito en revistas en ciencias naturales (Peter Auer, comunicación personal 2012). Según las principales bases de datos, en las revistas indexadas el español está presente con un 0,5% de los artículos en ciencias naturales y con un 2.5% en ciencias sociales y humanas. Esto significa, entre otras cosas, que cada vez más científicos no anglófonos publican en inglés, mientras realizan su investigación y su enseñanza en su propio idioma.

A tales conclusiones llega un gran número de encuestas, como parte de un campo de investigación ya establecido, que pretende estudiar el uso de las lenguas en las ciencias. El desplazamiento de otras lenguas del campo científico es presentado típicamente como un proceso natural e inevitable que ocurre sin la intervención de actores específicos y donde no hay nada que hacer. Por lo tanto, no queda más que plegarse a la tendencia irresistible de la historia universal y abrazar el inglés como la única lengua de la ciencia y, en un futuro previsible, de la comunicación internacional.

Sin lugar a duda, la convergencia hacia una sola lengua de la ciencia tiene grandes atractivos y recrea una cierta ilusión de unidad planetaria entre los científicos como la que habría existido, en la memoria colectiva, en torno al latín durante la Edad Media y temprana Modernidad. En esa época, sin embargo, el latín ya era desde hace mucho tiempo una lengua muerta; no era propiedad de nadie y su aprendizaje y uso implicaban grosso modo las mismas dificultades para todos los usuarios. El inglés como lingua franca scientifica, que es la lengua más poderosa del mundo, tiene su utilidad también para los hablantes de lenguas centrales o de tercer nivel como la mayoría de las lenguas nacionales europeas, asiáticas y africanas. Con el aprendizaje de una sola lengua extranjera, el inglés, pueden satisfacer todas sus necesidades científicas. Pero más allá de ellos, el inglés ejerce una enorme atracción entre los científicos de las lenguas súper-centrales, en particular entre los académicos de las ciencias exactas y naturales (AMMON, 2012).

Ante la disyuntiva de transitar al inglés o reforzar la lengua propia como parte de un modelo plurilingüe22 Distingo en mis trabajos entre tres orientaciones ideológicas frente a las lenguas. Una orientación monolingüe niega la existencia o, por lo menos, legitimidad de cualquier otra lengua que la "oficial" en un territorio o espacio dado. Una orientación multilingüe reconoce la existencia de diversas lenguas en un espacio. Acepta, incluso, que existen ciertos derechos lingüísticos de las lenguas subordinadas; considera, sin embargo, la diversidad como un problema que debería resolverse hacia un monolingüismo deseable. La orientación plurilingüe, en cambio, valora la coexistencia de varias lenguas en un territorio o espacio de manera positiva, como factor de enriquecimiento de los individuos y de la sociedad en su conjunto. Esta conceptualización fue desarrollada en el estudio de las políticas lingüísticas hacia las lenguas indígenas en la historia colonial, imperial y republicana de América Latina (HAMEL, 2000, 2008a). Se ha visto, sin embargo, que puede ser trasladada a otras constelaciones de asimetrías entre lenguas donde las orientaciones ideológicas juegan un papel significativo (HAMEL, 2010, 2013)., son, sin embargo, sobre todo las comunidades de las lenguas súper-centrales (alemán, chino, español, francés, portugués, japonés, etc.) que se encuentran en una disyuntiva: Por un lado, son las que más se ven afectadas, en todos los dominios internacionales, por la expansión del inglés. Al mismo tiempo, tienen una opción real ya que cuentan, en principio, con los recursos estructurales necesarios para mantenerse en los espacios nacionales e internacionales de importancia estratégica como el de la ciencia. Y existen buenas razones para no abandonar tan fácilmente un esquema de plurilingüismo en el campo de las ciencias, particularmente en las ciencias sociales y humanas, tanto por las limitaciones de los estudios referidos, como también por razones más de fondo.

En primer lugar, constatamos que los estudios cuantitativos sobre la distribución de las lenguas en publicaciones internacionales evidencian severos sesgos; como mostraré en este texto, producen distorsiones relevantes en cuanto a la distribución real, cuantitativa y cualitativa, de las lenguas en el campo de las ciencias y la educación superior. Como veremos, muchas lenguas gozan de una vitalidad considerable y más significativa de lo que se podría pensar a partir de las estadísticas mencionadas.

En segundo lugar, adoptan un constructo que aísla las publicaciones en revistas internacionales indexadas (casi siempre en inglés) de su fuente de elaboración, llamando a las publicaciones "producción" a través de un proceso ideológico metonímico de reducción (pars pro toto) bien conocido. Este constructo sugiere que lo único importante en el campo en su conjunto son las publicaciones que, llamándose "producción", subsumen y subordinan el conjunto de actividades científicas que las hicieron posible. Se rompe así la unidad fundamental entre la publicación (circulación externa de resultados) y el proceso de producción real que comprende la planeación e implementación de las investigaciones. Luego, los datos proporcionados desde otras disciplinas y otros intereses sobre frecuencias y órganos de publicación se toman como fuente empírica irrefutable para llegar a la conclusión que el predominio del inglés es tan agobiante que ya no hay nada que hacer para conservar una situación de plurilingüismo o para "defender" una lengua específica en este campo.

Desde la perspectiva de nuestras comunidades lingüísticas de lenguas de segundo nivel como el español y portugués, no nos conviene aceptar los resultados de estas investigaciones sesgadas y fatalistas como base para nuestras decisiones de políticas lingüísticas y científicas. Tanto porque presentan resultados científicamente cuestionables y por lo menos parcialmente falsos, como también porque inducen, como consecuencia, a conclusiones y medidas de políticas públicas inconvenientes. Para formular la problemática científico-política de un modo más agudo, podemos suponer que muchos de los estudios están diseñados desde sus premisas para mostrar la inevitabilidad de un monolingüismo inglés y la inviabilidad de cualquier otra alternativa. A partir de una revisión crítica de los estudios mencionados, se trata más bien de identificar las condiciones de un desarrollo vigoroso de nuestras lenguas en el campo de las ciencias y la educación superior.

En mi opinión, destacan tres razones de peso que nos deberían impulsar a conservar y reforzar el español, el portugués y otras lenguas en los espacios vitales de las ciencias:

1. La reducción de la diversidad a una sola lengua en la producción de modelos, temas y estrategias de investigación llevaría, desde una perspectiva ecológica, a un empobrecimiento riesgoso del desarrollo científico mismo, especialmente en las ciencias sociales y humanas.

2. La imposición total del inglés reforzaría aún más las asimetrías ya existentes, tanto en las condiciones de acceso a la ciencia internacional como en la producción y circulación de la ciencia y tecnología propias. Si tomamos en cuenta el valor de la ciencia como medio de producción, dañaría a mediano y largo plazo el desarrollo de la economía misma de los países que abandonan estos espacios.

3. Como consecuencia de la creciente hegemonía del inglés, la academia y los profesionales anglosajones se han tornado cada vez más monolingües en su competencia lingüística real, pero más aún en la práctica de sus miembros que ya no toman en cuenta lo que se trabaja y publica en otras lenguas; muchas veces, tampoco son capaces de comunicarse o dar presentaciones en alguna otra lengua. A diferencia de lo que podríamos pensar, este hecho no concierne solamente a la academia anglosajona misma. Debido a su enorme peso, influye en el resto del mundo, ya que el ejercicio monolingüe constituye un arma poderosa, un verdadero chantaje, para que el resto del mundo académico se subordine a sus prácticas y adopte el monopolio del inglés en su propia actuación33 He podido observar en diferentes contextos académicos en América Latina, Alemania, Holanda y en diversos países escandinavos, que la conversación académica pasa casi inmediatamente al inglés con la presencia de un solo científico anglófono..

Estos temas serán el objeto del presente texto. A partir de una demostración de la selección sesgada de artículos en relación con las lenguas en muchas bases de datos, analizaré las consecuencias de un constructo aislado como el de los artículos en revistas arbitrariamente indexadas para la definición de políticas lingüísticas adecuadas (apartado 2). A continuación desarrollaré tres argumentos en favor del plurilingüismo, a saber: los riesgos teórico-epistemológicos de un monolingüismo para la creatividad en las ciencias, el problema de las asimetrías entre comunidades lingüísticas de científicos y las consecuencias del monolingüismo anglófono (apartado 3). Como alternativa de enfoque propongo concebir el espacio de las ciencias y la educación superior como campo sociológico y comunicacional (Bourdieu) que integra las esferas de la producción, circulación y formación para analizar el uso real de las lenguas en las ciencias y la educación superior (apartado 4); mi ejemplo será el español, lengua súper-central o de segundo nivel, en México como país emergente y al mismo tiempo pieza central de la Hispanofonía. Lo que aquí sostengo para el español seguramente tendrá su validez análoga para el portugués que ocupa el mismo rango de lengua súper-central en las jerarquías de lenguas (DE SWAAN, 1993, 2001; CALVET, 1999) y destaco, con el caso de México, particularidades muy similares a las que caracterizan este campo en Brasil. Propondré finalmente el esbozo de un modelo plurilingüe e intercultural para definir políticas de lenguas, ciencias y educación superior en América Latina y en otras latitudes (apartado 5)44 Estos debates y las propuestas plurilingües encuentran una aceptación creciente en el mundo de la Francofonía y de sus organismos (Organisation de la Francophonie, Agence Universitaire de la Francophonie, ver HAMEL, 2008b, c, 2010a) desde que abandonaron su posición de defensa a ultranza de un monolingüismo francés y adoptaron las posiciones de la "diversité" lingüística, para aproximarse poco a poco a modelos plurilingües..

Enfatizo aquí una perspectiva y una concepción amplia de las políticas del lenguaje y la necesidad, para nuestros países y sus academias, de formular políticas integradoras de las ciencias, la educación superior y de las necesidades lingüísticas y comunicativas del campo en su conjunto, como alternativa a las visiones subalternas y a veces catastrofistas que predominan en nuestro medio. Este enfoque nos permitirá poner en evidencia lo que implica, material y simbólicamente, para un investigador individual y para una comunidad científica, producir ciencia en su propia lengua como base para pasar a otras lenguas y espacios de la cultura científica en la difusión y comunicación; señalará también las consecuencias para un país o una comunidad lingüística multinacional cuando renuncia a su lengua nacional como lengua de la ciencia. Sin duda, el abandono de la lengua propia y la adopción de otra lengua que la comunidad en cuestión no controla implican una significativa pérdida de autonomía, de capacidad de gestión y de desarrollo socio-económico.

Por último, no habremos de olvidar la urgencia de debatir estos temas, ya que en este preciso momento nos encontramos frente a una disyuntiva histórica cuyas consecuencias pueden ser determinantes y posiblemente irreversibles: O pasamos de un modelo plurilingüe restringido, marcado ya por una fuerte hegemonía del inglés, a un modelo de monopolio absoluto del inglés como lengua de las ciencias; para muchos actores y observadores, esta transición ya se consumió en las ciencias naturales y exactas, por lo menos en las publicaciones. O avanzamos, por el contrario, hacia un siglo XXI de renovado carácter plurilingüe que supere las dinámicas monopolares de las décadas pasadas y refuerce, en el campo estratégico de la ciencia y enseñanza superior, la diversidad de lenguas, estrategias discursivas y modelos culturales de hacer ciencia y educación.55 David Graddol, influyente futurólogo británico del inglés que trabaja para el Consejo Británico, afirmó ya en 1996 que el inglés no ocupará nunca más una posición tan dominante en el siglo XXI como la que ocupó a finales del siglo XX. Si esta predicción se cumple, y si se materializará en un campo especializado como el que discutimos aquí, es materia de debates controvertidos.

2. SOL Y SOMBRA EN LOS CONTEOS DE CITAS Y LOS RANKINGS DE LENGUAS POR PAÍSES

Al inicio del siglo XX se perfilaban el alemán, el francés y el inglés como las tres lenguas internacionales de las ciencias, con un peso más o menos equivalente que variaba por áreas. Mientras el francés era considerado la lengua del derecho y de la ciencia política y el inglés de la economía y geología, el alemán tenía una posición predominante en la medicina, la química y en otras ciencias naturales. Cualquier estudiante avanzado de estas materias, en cualquier país incluyendo los EEUU y Japón, se veía obligado a aprender la lengua correspondiente para poder leer la literatura científica de su especialidad (AMMON, 1998, 2000, 2011, 2012). Recordemos que la época alrededor de 1900 se caracterizó por un proceso sumamente dinámico de descubrimientos y avances en una serie de ciencias naturales. Al mismo tiempo, el modelo plurilingüe acotado en torno a las tres lenguas mencionadas se encontraba en su apogeo. Cada investigador hablaba y escribía en una de las lenguas principales y comprendía las otras. Y los hablantes de lenguas fuera de este grupo se adherían normalmente a la lengua de mayor peso en cada disciplina como lingua franca. El modelo imperante no excluía tajantemente a las demás lenguas, de modo que siempre existió una producción, a veces modesta, en ellas.

El transcurso del siglo XX marca un cambio radical que pasa de un equilibrio entre varias lenguas hacia un predominio clarísimo del inglés. El alemán, que tiene su clímax en 1920, inicia su derrumbe como efecto retardado de la Primera Guerra Mundial y sufre su colapso definitivo con la toma del poder del nazismo en 1933 y la expulsión de su eminente comunidad de científicos judíos. En las palabras de Ammon (1998), el alemán se hunde como plomo y el inglés sube como helio. Al mismo tiempo, el francés también se debilita significativamente (ver cuadros 1 y 2).

Como podemos observar, en las ciencias naturales prácticamente ya no existen espacios significativos fuera del inglés en las publicaciones internacionales. En las ciencias sociales y en mayor medida en las humanidades, en cambio, se preservan áreas, si bien pequeñas en lo cuantitativo, muy significativas en lo cualitativo en unas pocas lenguas internacionales (cuadro 2).

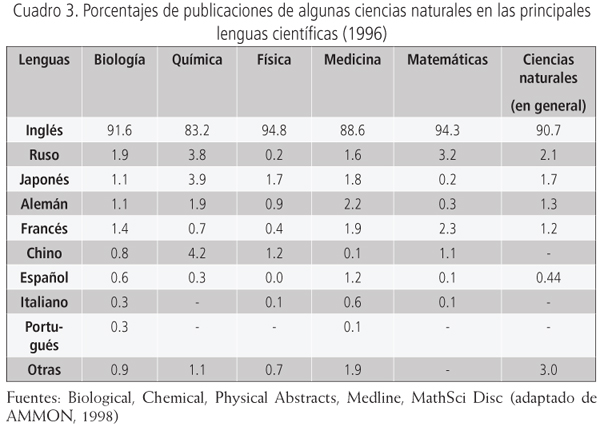

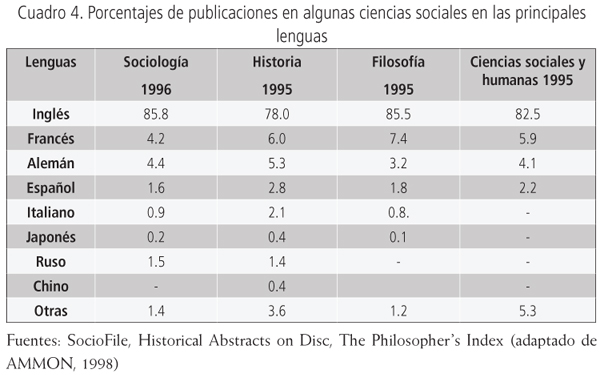

Los cuadros 3 y 4 presentan algunos datos comparativos para finales del siglo XX (1995 y 1996), tomados de escalas longitudinales que reflejan el declive de todas las lenguas excepto el inglés.

La distribución asimétrica en el uso de las lenguas se acentúa en los años posteriores a 1980. El ruso cae a niveles entre el francés y el español, y el inglés sube a más del 90 por ciento en las ciencias naturales y se estabiliza en un 80 por ciento en el caso de las ciencias sociales en las publicaciones registradas.

Las cifras, su selección y presentación parecen confirmar las visiones triunfalistas para algunos, catastróficas para otros, que el predominio cuantitativo del inglés es de tal magnitud que ya no existen alternativas.

No cabe duda que la producción y difusión de los avances científicos se ha agilizado enormemente con la emergencia de una lengua compartida de comunicación mundial que vehicula las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC). Por esta razón, muchos científicos y profesionales, tanto en países desarrollados no anglófonos con una larga tradición científica como también del Tercer Mundo, apoyan decididamente la adopción del inglés como lengua única de la ciencia. Como ya había mencionado, numerosos académicos hablantes de lenguas nacionales de tercer nivel también ven en la unificación de las ciencias en torno al inglés una gran ventaja que acerca sus condiciones de usos lingüísticos a la posición de los hablantes de las lenguas súper-centrales. Esta lógica se asienta y se refuerza en la argumentación de estudios cuantitativos sobre las publicaciones, citas, rankings y otros temas relacionados en la organización de la investigación científica.

2.2. Limitaciones y reducciones en los estudios sobre las publicaciones indexadas

El acercamiento crítico al tema general del mono- o plurilingüismo en las ciencias y la educación superior plantea una serie de retos y disyuntivas cuando se emprende desde una perspectiva sociolingüística y de políticas del lenguaje. Muchos estudios sociolingüísticos sobre el uso de las lenguas en las ciencias aceptan las categorías y conclusiones elaboradas en otras disciplinas sobre publicaciones y toman sus datos como materia prima objetiva, frecuentemente sin darse cuenta de las premisas y los objetivos encubiertos de aquellos estudios. Un camino alternativo tendría que partir de un enfoque específicamente sociolingüístico para llegar a una definición propia de los objetivos, métodos de análisis y la construcción del objeto de estudio con sus categorías.

Hemos expuesto hasta aquí los resultados de investigaciones típicas y representativas de los conteos de artículos por lenguas en revistas internacionales que aparecen en los índices y bases de datos mencionados. En este sentido, hemos seguido el juego de todo un campo académico-político sobre publicaciones, impacto medido por citas en las mismas revistas seleccionadas, y rankings que operan bajo el título de "producción científica".

El objeto reducido de las publicaciones en revistas indexadas difícilmente podría dar cuenta o ser representativo del campo científico en su conjunto, aunque abarca sin duda un sub-campo de relevancia estratégica. Lo problemático es que muchas evaluaciones científicas de investigadores, universidades y sistemas completos se basan exclusivamente en las publicaciones, le asignan un peso desmesurado o aplican los mismos criterios de ranking sugeridos por las editoriales. Surgen cada vez más dudas sobre tales procedimientos, tanto para fines de evaluación académica como para cualquier estudio sobre el uso de las lenguas.

Esta reducción introduce una doble distorsión para nuestra visión del campo:

1. El hecho que las bases de datos se produzcan predominantemente en inglés y desde países anglófonos tiene como consecuencia casi inevitable una sobre-representación de las publicaciones en inglés que se conoce del Citation Index y de otras bases de datos88 Cabe nuevamente un caveat frente a la generalización de esta afirmación. Podría sorprender que el porcentaje del inglés y de las publicaciones en esa lengua resulta mayor en las bases de datos alemanas que revisó Ammon (1998) que en las bases estadounidenses. El mismo autor afirma además que en los últimos años las bases de datos de los EEUU se han preocupado por un mayor equilibrio, ya que la acusación de un desbalance a favor del inglés resultó dañino en términos de prestigio y de sus ventas.. En términos más generales, caben muchas dudas sobre la selección de publicaciones dignas de aparecer en los índices de citaciones, como veremos más adelante. Entre las dudas sobre los criterios de selección habría que mencionar también la exclusión de los libros científicos de casi todos los esquemas, ya que éstos no tienen relevancia en las ciencias naturales, cuando en las ciencias sociales y humanas continúan jugando un papel fundamental.

2. Como crítica más de fondo, el hecho que estos estudios reduzcan todo el proceso de producción científica a las publicaciones, llamadas ellas mismas "producción", tiene implicaciones y consecuencias muy relevantes. Esta reducción metonímica revela una posición ideológica que crea, en las palabras de Bourdieu (1975, 1984), un fetiche de la escritura científica y de los resultados publicados como único índice de valor de una investigación en un mercado regido por las publicaciones. Como mencioné anteriormente, la contracción del objeto y de su representación semántica tiene el efecto de producir una ruptura entre dos esferas centrales del campo: la circulación de resultados y la real producción el proceso de hacer ciencia. Esta separación tiene efectos muy importantes para las decisiones de políticas y gestión de las lenguas, como veremos más adelante.

Muchas investigaciones sobre el uso de las lenguas en las ciencias reducen su objeto de estudio paso a paso para centrarse finalmente en un pequeño y selecto conjunto de revistas internacionales de prestigio, indexadas en las principales bases de datos y "Citation Indexes", que se publican predominantemente en inglés por un puñado de editoriales del mundo anglófono. La mayor parte de las cifras y los debates sobre la distribución desigual de las lenguas remite exclusivamente a esta selección limitada de revistas99 Este tema se debate ampliamente en Ammon (1998, 2003, 2006, 2011), Cindoc (1998, 1999), García Landa (2006), Hamel (2005, 2006b, 2007, 2008c)..

Resulta sin duda más fácil investigar el uso de las lenguas en revistas bien documentadas que abocarse a un estudio sociolingüístico amplio del campo multifacético de la producción, circulación y difusión de la ciencia y su relación con la formación de capital humano en la educación superior. Los estudios mencionados no sólo aíslan las publicaciones, sino que limitan su información a constatar en qué lengua se publicó un texto. No examinan, con pocas excepciones, la compleja relación entre lenguas, estructuras discursivas y modelos culturales que determinan un texto (ver apartado 3), y se diluye la cuestión fundamental hasta qué punto los paradigmas científicos dominantes y su construcción ideológica determinan la selección o preferencia de lenguas. Este reduccionismo, que refleja y produce un linguocentrismo anglófono, desencadena un círculo vicioso de pronósticos auto-cumplidos. Las enormes disparidades en las cifras aisladas de estas publicaciones a favor del inglés llevan a conclusiones sobre la dirección natural e inevitable de las tendencias y le pavimentan el camino al monolingüismo científico en inglés. No puede ser casualidad que la mayor parte de los estudios sobre la distribución de las lenguas adopte los paradigmas de una jerarquización del valor científico a partir de la indexación de las citas que es promovida por los centros científicos y las editoriales dominantes, en lugar de construir sus propios paradigmas y objetos de estudio sociolingüísticos.

Numerosos estudios, más allá del campo científico, exageran la dominancia del inglés, ya sea porque usan información equivocada o distorsionada o por su diseño mismo y la construcción de su base de datos. Ammon (2003) señala que las bases de datos para las ciencias sociales y humanas que utilizó para su extenso estudio de 1998 contienen un sesgo a favor del inglés y son mucho menos representativas para las publicaciones a nivel mundial que las bases de datos en ciencias naturales. Una tal distorsión se puede inferir de los datos de los índices de citas (Citation Indexes), como lo demuestran Sandelin y Sarafoglou (2004) en su estudio de las estadísticas del uso de las lenguas en las publicaciones.

Mi propia revisión de algunos índices lleva a identificar inconsistencias sorprendentes. Así, el prestigiado "Arts and Humanities Citation Index" para 2006 cita 62,513 entradas en inglés (cuadro 5)1010 Gran Bretaña no aparece aquí como un solo país, sino separado en Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte.. Dada la selección de revistas en el ranking por países, Alemania, una de las naciones de mayor producción y publicación científica cuyos investigadores publican cada vez más en inglés, tiene menos entradas que Escocia o Australia como país de origen; Italia se ubica detrás de Gales, que tiene una sola universidad relevante, y España después de Nueva Zelanda. Las entradas en español podrían sorprender aún más. Para el mismo año 2006, los Estados Unidos tienen el mayor número de contribuciones (cuadro 6). Si las revistas fueran representativas de la calidad y cantidad de las publicaciones en un campo determinado, este resultado significaría que los autores originarios de los Estados Unidos ¡producen más y más relevantes publicaciones en español que cualquier país hispanohablante! Tales resultados nos hacen sospechar que nos encontramos no sólo frente a un sesgo a favor del inglés en la selección de revistas, sino también a favor de los países anglófonos como origen de las publicaciones en otras lenguas (ver la crítica en BALDAUF JR. y JERNUDD, 1986). ¿Quién selecciona las revistas y quién define los factores de impacto? He aquí el círculo vicioso que se auto-reproduce.

La excesiva concentración en el inglés y la construcción de las bases de datos atomizados oculta y hace invisible la existencia de circuitos amplios y muy bien establecidos de comunicación científica internacional fuera del inglés. Podemos contar, en primer lugar, la extensa red internacional de la Francofonía con 75 países y gobiernos miembros y sus universidades. La Agencia Universitaria de la Francofonía (AUF), la asociación universitaria más grande del mundo, integraba en 2010 a 774 instituciones de educación superior y de investigación, pertenecientes a 90 países. Las múltiples actividades de intercambio y cooperación se desarrollan íntegramente en francés1111 Recuérdese como ejemplo de una política lingüístico-científica a largo plazo los connotados congresos de ACFAS (Association francophone pour le savoir, www.acfas.ca) que se organizan cada año en Quebec, con varios miles de ponencias presentadas en francés que abarcan en todas las disciplinas (ROUSSEAU, 2005)..

De manera similar, aunque sin un aparato institucional comparable, Hispanoamérica y España mantienen una sólida comunicación científica en español que es más autónoma, por razones obvias, en las ciencias socio-humanas que en las ciencias naturales. Estas redes participan en miles de revistas científicas publicadas mayormente en español. La UNAM de México creó el Latindex, un índice científico que incluía en 2012 más de 21.000 publicaciones periódicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, de las cuales más de 3.000 provenían del Brasil.

El Mercosur integra a sus países-miembro en torno a una política del lenguaje que fomenta un bilingüismo receptivo en español y portugués, sin necesidad de recurrir al inglés. En el campo científico y de la educación superior, esta integración avanza con el reconocimiento recíproco de los diplomas y grados y un sistema creciente de movilidad profesional y de certificación mutua de dominios del español y portugués. En 2010 Brasil fundó la Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) en la triple frontera de Foz do Iguaçú que funciona de manera bilingüe en español y portugués. Pocos expertos internacionales se imaginarán que en 2004 el Brasil producía 5.986 revistas científicas y tecnológicas, cuya gran mayoría se publica en portugués, pero sólo 17 aparecen en el "Science Citation Index" (datos del Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, en CAFÉ, 2005)1212 En una serie de conferencias que presenté en los últimos años en Estados Unidos, Canadá, América Latina y Europa sobre el tema, le hice la pregunta al público: ¿Cuántas revistas creen ustedes que produce Brasil en ciencias y tecnología? Las respuestas, incluso entre expertos, variaban entre 20 y 200. Este hecho nos revela la fuerza de las poderosas ideologías dominantes que minorizan vastas áreas del mundo como contribuyentes significativos al campo de la ciencia o niegan simplemente su existencia..

Por todas las razones mencionadas, no podemos llegar a conclusiones precipitadas sobre la debilidad y el posible desplazamiento total de las lenguas súper centrales y centrales en el ámbito de la ciencia. Tampoco podemos negar los hechos contundentes que enunciamos al inicio de este capítulo: el siglo XX finalizó con un proceso sumamente avanzado de globalización del inglés que incide con mucha fuerza en el campo científico. Podemos concluir de este análisis que necesitamos proveernos de bases más diferenciadas y confiables de información como fundamento para desarrollar políticas del lenguaje en las ciencias.

3. DIVERSIDAD DE LENGUAS, CREATIVIDAD CIENTÍFICA Y DESIGUALDAD DE ACCESO Y PRODUCCIÓN EN LAS CIENCIAS

3.1 Monolingüismo y plurilingüismo en el campo de las ciencias: ¿antes o después de Babel?

Tenemos buenas razones epistemológicas para pensar que la reducción de la actividad científica de un conjunto diferenciado de lenguas a una sola afecta el desarrollo mismo de la ciencia y lo afectará aún más en el futuro. Resulta probable que se restrinjan los modelos, las propuestas y soluciones para ciertos problemas. Si partimos del principio ecológico que la diversidad de enfoques constituye uno de los motores de la producción y del avance de las ciencias, cabe pensar que la reducción de la producción científica a una sola lengua, especialmente en las ciencias sociales y humanas, podría tener consecuencias muy negativas en cuanto a su riqueza, originalidad y desarrollo, consecuencias que no son previsibles en la totalidad de sus alcances.

Esta tesis es sin duda controvertida, ya que se basa en el supuesto que la selección de la lengua para el trabajo científico influye en la orientación y posiblemente en los resultados de la investigación misma, lo que nos remite al viejo debate sobre la universalidad y particularidad del conocimiento, del pensamiento y de las lenguas. El campo científico se había postulado desde su inicio como universal, independiente de circunstancias culturales y lingüísticas particulares. Supone que los "descubrimientos", es decir, las construcciones científicas del conocimiento, tienen validez universal y se pueden expresar en cualquier lengua sin afectar el contenido.

Las creencias sobre la relación entre universalidad y particularidad en las ciencias y su relación con lenguas y culturas particulares pueden articularse en varias modalidades. Veamos algunos ejemplos. Alrededor de 1900, como habíamos visto, los físicos y químicos, filósofos y literatos europeos y estadounidenses sostenían un intenso intercambio con sus colegas en otros países y viajaban a congresos y conferencias; normalmente cada quien hablaba y escribía en su propia lengua y entendía las demás siempre y cuando se trataba del alemán, francés o inglés.

Estas prácticas plurilingües se sustentaban en un supuesto fundamental que combinaba de manera exitosa la perspectiva universal con la particular: todas las lenguas1313 Otra vez, esta lógica valía para el pequeño puñado de lenguas europeas establecidas en las ciencias, el plurilingüismo restringido por el cual abogan hoy muchos diplomáticos y políticos europeos. son en principio iguales pero diferentes. Son iguales; por tanto, la ciencia, que es una sola, puede expresarse en cualquiera de ellas. Todas las exposiciones y publicaciones científicas tenían validez equivalente en cualquier lengua, y se le castigaba con el desprestigio de ser ignorante o, peor, plagiador, al científico que hubiera desconocido alguna aportación importante en cualquier otra lengua que la suya. Pero al mismo tiempo las lenguas eran diferentes y la obra literaria o científica transmitía en su versión original algo de su cultura, denotaciones y connotaciones irreductibles, en última instancia, a una traducción. Se reconocía, implícitamente, la imposibilidad última de separar forma y contenido.

En los tiempos de la globalización pareciera que estos principios se han roto. Con una inversión un tanto perversa de una parte del supuesto original y una negación de la otra, se justifica la exclusividad del monolingüismo científico en inglés: como todas las lenguas son iguales y el principio de universalidad permite separar la forma del contenido, se puede expresar todo lo científico de una vez por todas en la lengua universal de las ciencias, el inglés.

Pero el proceso no para ahí. La creciente hegemonía de una sola lengua debilita el principio formal de igualdad entre las lenguas, atribuyéndole cualidades intrínsecas de superioridad estructural al inglés (gramática fácil1414 Ver la crítica de Crystal (1997). Las comparaciones generales entre lenguas son siempre riesgosas, aunque una buena parte de la filología se ha dedicado justamente a ese oficio (le français, langue abstraite, l'allemand, langue profonde). Podríamos admitir que la gramática del inglés es más simple que la de otras lenguas indo-europeas. Sin embargo, el inglés registra por lo menos 800 verbos irregulares, el vasco solamente dos. Y la idiomática y también la ortografía son bastante más difíciles., mayor flexibilidad para neologismos) a través de un proceso ideológico bastante conocido en la sociolingüística (PHILLIPSON, 2001a). Incluso en la francofonía, el inglés ha transitado de un reconocimiento utilitario y práctico a un verdadero mito acerca de sus bondades en múltiples campos. Durand (2001) nos demuestra que la supuesta superioridad intrínseca del inglés carece de fundamento. Los acrónimos creados en la informática en inglés y ciertos términos como "middleware" o "data mining" permanecen incomprensibles y bastante difíciles de memorizar, incluso para los mismos ingenieros anglófonos. Las lenguas neolatinas, en cambio, que conservan el potencial de una mayor continuidad, transparencia y naturalidad en la creación de terminología con base latina, ofrecen condiciones mucho mejores para la creación terminológica.

La supuesta supremacía intrínseca del inglés carece entonces de toda base objetiva, pero opera como un constructo ideológico muy poderoso en nuestros países. Más allá de una serie de casos específicos que, sin embargo, reflejan quizás mejor que las estadísticas los dilemas actuales en el uso de las lenguas, debemos plantearnos la pregunta hasta qué punto el paso definitivo de una comunicación multilingüe, aunque con hegemonía del inglés, a un monolingüismo total afecta el desarrollo mismo de las ciencias.

Todos conocemos, particularmente en las ciencias sociales y humanas, los fenómenos de estructuración discursiva diferenciada de los textos que a veces nos fascinan, otras veces nos perturban por su diversidad conceptual y discursiva que dificulta nuestra comprensión. Las distintas culturas, sistemas discursivos y lenguas ofrecen caminos diferenciados, soluciones diversas para construir lo particular y (re)elaborar lo universal1515 Con esta apreciación coincide el lingüista español de Valencia, Ángel López García, cuando lamenta la anglización de las ciencias en el mundo hispano porque reduce la vitalidad de esa sintaxis textual de cada lengua que es la base del discurso científico. "... a la larga, se conseguirá que nuestros científicos lleguen a no poder pensar la ciencia en español. Es una tragedia y un disparate porque la mayoría tampoco llegará a poder pensarla en inglés." (2007, p. 197). Es aquí donde el postulado de la diversidad adquiere relevancia. Hay quienes afirman que sin diversidad no hay desarrollo ni futuro, que es necesario conservarla y al mismo tiempo impulsar la evolución de las lenguas como fuente permanente del progreso de la riqueza humana.

Es conocida la hipótesis del relativismo cultural de Sapir y Whorf1616 Consúltense sus escritos en las ediciones de sus obras por Mandelbaum (1949) de Sapir y Carroll (1956) de Whorf. de la primera mitad del siglo XX que postula la determinación, por lo menos parcial, de nuestra visión del mundo por la gramática de la lengua que hablamos. Debido a la gran diversidad en las estructuraciones gramaticales, la teoría sostiene la existencia de múltiples visiones particulares e inconmensurables de la realidad. En su versión radical afirma que no es posible traducir de una lengua a otra. Si bien esta hipótesis fue criticada y refutada desde distintas posiciones en su versión fuerte, no cabe duda que existe una relación entre determinadas estructuraciones del lenguaje, en su sentido más amplio como discurso, y los procesos de adquisición y desarrollo cognitivo.

En años recientes algunas investigaciones sobre lenguas y sociedades no occidentales retomaron ciertos postulados del relativismo cultural en un nuevo marco conceptual que incluye las categorías de discurso y de gramaticalización (e. g. los trabajos en GUMPERZ y LEVINSON, 1996). Los estudios muestran de un modo muy convincente de qué manera distintos pueblos desarrollan y sistematizan sus conocimientos deícticos1717 Se trata de relaciones lingüísticas de persona, tiempo y espacio como "yo-tú", aquí allá", "antes-después" que existen en todas las lenguas pero con gramaticalizaciones muy diferentes., pero también científicos y técnicos, de una manera radicalmente diferente a la occidental1818 Consúltese como ejemplo la sistematización de los conocimientos técnico-físicos del pueblo amazónico bora relatados por Gasché (ETSA, 1996)., estrechamente ligados a la estructura gramatical y discursiva de sus lenguas, como expresión de su mundo socio-cultural. Un debate similar, aunque más amplio en sus postulados y pretensiones, se desarrolló en la India sobre la necesidad de liberar el pensamiento autóctono de la colonialización en una época postcolonial (KHUBCHANDANI, 2012, SPIVAK, 1985, 1999). También en América Latina se está dando el debate en torno a las perspectivas de una descolonización del pensamiento y conocimiento indígenas en la época actual (QUIJANO, 2000, MIGNOLO, 2003, WALSH, 2007) que ha llevado a un replanteamiento, incluso, de las Constituciones en Bolivia y Ecuador. En todos estos casos, las lenguas indígenas propias juegan un papel fundamental como creadoras y reservorios del pensamiento no occidental.

Estos ejemplos nos enseñan que no podemos postular una total independencia entre las ciencias y las lenguas empleadas en su desarrollo. La metáfora de la lengua como instrumento neutro nos engaña, por lo menos parcialmente. Dominamos una o a veces varias lenguas, pero las lenguas también nos dominan a nosotros, como lo ha demostrado tan magistralmente y de un modo quizás inimitable en inglés - la tradición francesa del análisis del discurso (Pêcheux, Foucault, Robin, Achard, Gilhaumou, Maingeneau y otros) que ilumina el carácter ideológico de las construcciones, incluyendo las gramaticales e idiomáticas, en los discursos que se escapa al control del individuo.

El principio de universalidad tiene sin duda su validez, pero en su concreción en la actividad científica no puede despojarse totalmente de su contextualización irremediable, en el sentido wittgensteiniano, de cada lengua; encuentra sus límites en lo que llamaría una posición de diálogo que se propone superar las visiones tanto universalistas occidentales como particularistas radicales (ver el debate en OLIVÉ, 1999; DÍAZ-POLANCO, 2006). Si bien para todas las ciencias se puede postular una relación entre la lengua empleada, sus estructuras discursivas y los modelos culturales de hacer ciencia, existe la posibilidad de trascender la particularidad; además, esta conexión varía considerablemente entre las ciencias naturales, por un lado, y las sociales y humanas, por el otro.

Durand (2001) nos advierte que la especiación1919 La especiación como término biológico remite a la formación evolutiva de las especies que ocurre por la producción de barreras que impiden el intercambio genético entre poblaciones genéticamente divergentes y tiene como efecto un aislamiento reproductivo. También en la creación científica, un exceso de "comunicación" y una falta de espacios propios, necesariamente aislados por ciertas fases, puede reducir la riqueza y diversidad del desarrollo científico. del pensamiento científico como base para el surgimiento de ideas originales se ve hoy en día seriamente amenazada por la expansión del inglés hacia cada vez más ámbitos del quehacer científico. ¿Hasta qué punto los científicos, que dominan muchas veces un inglés rudimentario, se ven afectados en la creación de sistemas complejos de pensamiento si no tienen los "espacios mentales", la terminología, la gramática compleja, los interlocutores, la libertad y el ocio para pensar, discutir y redactar en sus propias lenguas? ¿Cuál hubiera sido el destino de la elaboración teórica de un Foucault, Bourdieu, Ortega y Gasset o Habermas, cuatro autores tan eminentemente universales justamente porque son tan específicamente nacionales debido al arraigo en sus tradiciones, si se les hubiese obligado a redactar, por ende pensar y publicar en inglés desde un inicio de sus estudios?2020 Charles de Gaulle, ex-presidente de Francia y gran político europeo, expresó esta relación de la siguiente manera: "Dante, Goethe, Chateaubriand appartiennent à toute l'Europe dans la mesure où ils étaient éminemment italien, allemand, français. Ils n'auraient pas beaucoup servi l'Europe s'ils avaient été des apatrides et s'ils avaient pensé, écrit en quelque espéranto ou volapuk" (citado en DURAND, 2001, p. 113).

Estas reflexiones no pretenden negar la posibilidad y la utilidad de existir como científico y como comunidad académica en espacios bi- y plurilingües; por el contrario. Hay que preguntarse, sin embargo: ¿cuáles son los espacios y procesos de y en cada lengua, dónde se construyen puentes, en qué esferas se producen contradicciones e incompatibilidades? ¿Por dónde pasan las líneas del conflicto, se producen los desplazamientos, las imposiciones y el achicamiento de las lenguas subalternas?

La relación entre el inglés y las demás lenguas presentes en el campo científico constituye un ejemplo específico, pero no atípico, de un conflicto lingüístico, visto desde una perspectiva sociolingüística. Muy similar al modo en que las lenguas nacionales van desplazando a las lenguas minoritarias (indígenas, inmigrantes) en un país, el inglés penetra a nivel internacional un número cada vez mayor de espacios, entre ellos el académico-científico, del cual las ponencias en los congresos y las publicaciones en revistas especializadas constituyen un sub-campo. Al igual que en todo conflicto lingüístico, la relación asimétrica entre lenguas, que se vincula estrechamente con la base económico-política y el prestigio de cada una de ellas, puede desencadenar procesos de minorización2121 El concepto de "minorización", que tiene una vieja tradición en la sociolingüística europea (LAFONT, 1979; LÜDI y PY, 1984), remite al proceso a través del cual una lengua que bien puede pertenecer a una mayoría es forzada poco a poco por los hablantes de una lengua dominante a adoptar el papel de lengua subalterna, al reducirse en su status y sus campos de uso (de escritura, ciencia, etc.) y finalmente su estructura misma (simplificación morfo-sintáctica, pérdida de vocabulario). y desplazamiento, sobre todo si una determinada comunidad de lengua subordinada desarrolla una reorientación colectiva hacia los valores, las prácticas y las connotaciones de prestigio de las sociedades representadas por la lengua hegemónica.

Exactamente éste es el proceso que observamos en el campo de las ciencias. Aquellos investigadores y políticos que ya abandonaron el español o portugués como lengua científica o impulsan su abandono a través de múltiples mecanismos (la mayor premiación de publicaciones en inglés, el cambio de políticas de publicación en órganos y revistas, etc.), cavan quizás su propia tumba porque destruyen las bases mismas de su producción científica y cultural (FERNÁNDEZ-QUIJADA, MASIP, BERGILLOS, 2013).

En la discusión anterior sobre el uso de las lenguas, la creatividad y la producción científica, nos hemos percatado que no podemos limitar nuestro análisis de las lenguas a su materialidad gramatical y léxica en tanto sistemas lingüísticos, en un sentido estructuralista. Distintos pueblos, estados nacionales y corrientes de pensamiento han desarrollado sus propias tradiciones científicas con sus sistemas discursivos específicos y modelos culturales de hacer investigación. Para analizar con mayor precisión la interacción y los desplazamientos entre lenguas en el campo científico, nos puede servir un marco conceptual de diferenciación analítica entre componentes que ha demostrado su utilidad en otros campos de relación asimétrica entre lenguas (cuadro 7).

El nivel de las estructuras lingüísticas abarca sobre todo los diferentes registros (lengua especializada o común) y su base material (léxico, sintaxis, morfología, escritura). Las estructuras discursivas nos remiten tanto a las micro-estructuras textuales de cada lenguaje académico como a las formas de organizar un libro o un artículo que difieren significativamente entre distintas tradiciones académicas y lenguas nacionales2222 Clyne (1984, 1987) nos muestra que los textos científicos en inglés y alemán conocen una estructuración diferente que comprende varios aspectos: la linealidad, la digresión ("Exkurs"), la simetría, la organización global (ver también EHLICH, 2001, 2005). A diferencia de lo que muchos opinan, según los investigadores francófonos las estructuras lingüístico-discursivas también son relevantes en las ciencias naturales (BERTHOUD, en prensa).. Los modelos culturales finalmente se refieren a entidades más globales que estructuran el conjunto de los procesos de investigación y su organización institucional al interior de las culturas académicas específicas y sus tradiciones.

El problema de muchas investigaciones tradicionales y reduccionistas reside en el hecho que se limitan al análisis de la presencia o ausencia de una lengua en un espacio (e.g. 0.5% de publicaciones en español) o a las estructuras lingüísticas, sin tomar en cuenta los otros niveles de organización discursiva.

3.2. Zonas de contacto: relaciones asimétricas entre comunidades científicas, lenguas y discursos

Cuando existen intensos contactos entre sistemas desiguales en tamaño, calidad y fuerza, pueden ocurrir conflictos y, eventualmente, desplazamientos de diversa índole. Entre los niveles de estructuración se producen típicamente diversas rupturas. A veces, como sucedió cuando la lingüística moderna fue desplazando a la filología en los países iberoamericanos, se introducen primero estructuras discursivas nuevas que van acompañadas por nuevas terminologías y, finalmente, se impone un conjunto de cambios que afectan los modos mismos de planear y desarrollar la investigación. Sin embargo, la introducción de teorías francesas y luego estadounidenses, es decir, el paso de una filología hispánica a una lingüística hispánica, no ha conducido, obviamente, al desplazamiento del español como lengua científica2323 Obviamente, este marco contiene una serie de idealizaciones. Los niveles no son homogéneos en sí y tampoco existe, necesariamente, una relación biunívoca entre lenguas y culturas. Lo que importa enfatizar aquí es el hecho que en un contacto conflictivo y asimétrico se producen rupturas y desfases en los cambios..

El contacto académico internacional entre contrapartes que trabajan en condiciones de desigualdad conduce no sólo a que se impongan típicamente los modelos, propuestas, soluciones y a veces la lengua de la potencia mayor, cuando no existen esfuerzos particulares para contrarrestar las asimetrías existentes; muy probablemente también se empobrecerán estos modelos hegemónicos mismos a lo largo del tiempo si sus autores no están dispuestos a confrontar en serio sus propuestas y a enriquecerlas a través del contacto con modelos exigentes y diferenciados provenientes de otros espacios culturales y lingüísticos. Esta tendencia se revela, por ejemplo, en los estudios que se realizan sobre América Latina desde los Estados Unidos de América.

Una hegemonización del inglés no procede necesariamente de manera directa o inmediata a través de la lengua, ya que las políticas lingüísticas dominantes más eficaces suelen producirse a espaldas de los afectados. En muchos casos de contacto interlingüe asimétrico se imponen primero los modelos como marcos teóricos, lo que se ha llamado "recorte teórico" o en inglés "framing, shaping, modelling". Junto con las estructuras discursivas correspondientes van preparando el terreno para que efectivamente suceda lo que mencionan muchos investigadores: una vez que la sociedad académica subalterna haya adoptado e internalizado los modelos dominantes y sus técnicas, la "superioridad" del inglés como lengua científica aparece como un hecho natural, no como lo que realmente es, un desplazamiento construido ideológicamente a través de un proceso de hegemonización por unos actores identificables.

En otros casos se impone primero el inglés como lengua, particularmente cuando los investigadores latinoamericanos traducen o mandan traducir sus trabajos al inglés de un modo literal, conservando el estilo, las estructuras discursivas y los modelos culturales de origen de una investigación hecha en su contexto histórico-social propio. Estos escritos constituyen híbridos que suelen enfrentarse a muchas dificultades para publicarse en revistas anglosajonas de prestigio, aunque su contenido sea de buena calidad. Normalmente los árbitros están tan condicionados por una estructuración discursiva anglosajona que califican negativamente toda "desviación" del estándar esperado (cf. CLYNE 1984, 1987; AMMON, 2003, ver también ENGLANDER, 2009a, b, LILLIS y CURRY, 2010). En un segundo paso, la presión hacia la asimilación que crean los procesos de selección lleva a los autores a adoptar cada vez más los estilos discursivos y, en última instancia, los modelos culturales de investigación, acompañados por la bibliografía legítima de origen anglosajón, que resulta imprescindible citar para conseguir la publicación2424 Estos conflictos interculturales constituyen una experiencia cotidiana mía como dictaminador habitual de una decena de revistas en inglés. Sin conocer el nombre de los autores en estas revisiones "ciegas", es fácil detectar si los autores son escritores nativos o no del inglés. La revisión de textos valiosos de autores no nativos se mueve entre la defensa de un modelo cultural propio y la sugerencia de una asimilación a los estilos culturales anglosajones que mejorarían sin duda las posibilidades de publicación del texto bajo escrutinio..

Y las "soluciones" son cada vez más similares para distintos países y problemáticas, lo que resulta preocupante. El día en que las ciencias sociales se desarrollen en una sola lengua, un estilo discursivo y enmarcado por un modelo cultural, se habrán reducido significativamente las condiciones mismas de hacer ciencia, que implican la diversidad, la contradicción y el pluralismo de enfoques.

La tendencia hacia un monopolio del inglés profundiza las asimetrías existentes en el acceso a la ciencia, como también en la producción y circulación de la investigación que proviene de los países no anglófonos. Desde una perspectiva de las ganancias a corto plazo en el mercado científico y lingüístico, incrementa las ventajas comparativas de los países anglófonos a nivel global, ya que sus estados pueden ahorrarse importantes inversiones educativas al no gastar en la traducción y la enseñanza de lenguas extranjeras (GRIN, 1996, 2005). Además, la enseñanza del inglés significa para ellos un gran negocio; en el caso de Gran Bretaña es la segunda fuente de ingreso externo después de la producción de petróleo. Al mismo tiempo, aumentan las desventajas para los demás países y se incrementan significativamente sus costos educativos y científicos por las necesidades de una enseñanza masiva del inglés y de otras lenguas extranjeras, así como los gastos de producción en otras lenguas y la traducción en ambas direcciones2525 No entraremos aquí al terreno de los cálculos económicos de los costos en la enseñanza de idiomas. Existen varios estudios de la economía de las políticas del lenguaje que abordan este tema en detalle. Citemos a Coulmas (1992), Grin (1996, 2005) y a Martín Municio (2001) como tres enfoques diferentes sobre la materia. Las instituciones españolas de políticas del lenguaje emprendieron un esfuerzo para calcular el valor económico del español para justificar las inversiones en su enseñanza (MARTÍN MUNÍCIO, ed. 2003, JIMÉNEZ & NARBONA, 2007, ALIERTA, 2010).. Los países que han desarrollado una política exitosa en la enseñanza masiva de lenguas extranjeras tomemos como ejemplo los países escandinavos han mantenido por lo general una oferta plurilingüe. Algunos de ellos se ven ahora en la necesidad de discutir y establecer políticas de equilibrio para que sus propias lenguas nacionales no se vean totalmente desplazadas del campo de las ciencias2626 Existe un amplísimo y muy diferenciado debate en los países escandinavos quienes buscan desarrollar modelos plurilingües que integren diversas lenguas en la ciencia y educación superior. Consúltense los debates en Committee on the Swedish Language (2002), Haberland y Preisler (2014), Mortensen y Haberland (2012), Phillipson (2001a y b, 2003, 2009, en prensa), Söderlundh (2012).. Las voces críticas advierten que el abandono total de la lengua propia en el campo científico y tecnológico afectará a largo plazo el desarrollo económico y la calificación profesional de los países que transitan por este camino.

He aquí otra razón importante para oponernos a que el sistema científico actual, caracterizado por un multilingüismo asimétrico limitado a unas pocas lenguas, pero multilingüe al fin, cese sus espacios a un monolingüismo en inglés. Como veremos más adelante (apartado 4), el uso de las lenguas concurrentes varía significativamente entre los diferentes espacios del quehacer científico (docencia, formulación y ejecución de la investigación, comunicación en congresos y elaboración de publicaciones), como también a lo largo del continuum entre ciencias naturales teóricas, aplicadas, ciencias sociales y humanas. Al contemplar las cadenas productivas y sus ejes transversales, podremos identificar puntos de conflicto y también de puentes entre las lenguas, para llegar a un enfoque plurilingüe e intercultural del campo científico.

La asimetría de acceso a las publicaciones de punta transita hoy por un camino contradictorio. Por un lado, persisten barreras en los tres órdenes verbales (lenguas, estructuras discursivas y modelos culturales); por el otro, la generalización de la internet y la difusión digital abrieron el acceso físico a los productos científicos de una manera inimaginable hace todavía algunos lustros. Más dificultades persisten en la vía inversa, cuando nos ocupamos del acceso a la circulación y difusión de la investigación propia desde los países no anglófonos. Quienes no dominan un inglés científico de alto nivel en los tres órdenes descritos, se tropiezan indudablemente con mayores dificultades que un hablante nativo para conseguir la publicación de sus trabajos en los órganos internacionales en inglés y controlados por la academia anglosajona, como hemos visto. Volveremos sobre este punto.

Si bien la investigación científica constituye actualmente uno de los campos más globalizados y cada vez más sometidos a las leyes e ideologías del libre mercado, no podemos cerrar los ojos frente a los múltiples indicios que nos señalan que este mercado ni es tan libre ni tan globalizado como parece. Los grandes y poderosos centros de investigación en los países desarrollados defienden sus ventajas con múltiples barreras y privilegios. La generalización del inglés forma parte muy significativa de este proceso que en apariencia democratiza la circulación de sus productos, ya que pretende eliminar barreras lingüísticas de acceso y difusión. En el fondo, sin embargo, la igualdad formal ante el inglés como supuesta lingua franca de la ciencia entre quienes en los hechos son estructuralmente diferentes, exacerba las asimetrías. En síntesis, el "libre" mercado, fincado en una sola lengua, aumenta las asimetrías en las condiciones de producción, apropiación y circulación de la ciencia.

Por todas las razones expuestas, parece recomendable adoptar una política científica que reduzca y controle los efectos nocivos del libre mercado en el campo científico, junto con la docencia universitaria, para incorporarlo al espacio de la reserva cultural y crear ciertos apoyos estatales a la ciencia en las lenguas nacionales, tal como se practica en los países francófonos desde hace mucho tiempo. Una tal política no tiene por qué restringir la circulación del conocimiento y el avance científico; por el contrario, junto con una política mucho más agresiva, eficiente y focalizada en la enseñanza de lenguas extranjeras en los países iberoamericanos, permitirá desarrollar la ciencia propia con mayor fuerza y en condiciones más ventajosas.

3.3. El creciente monolingüismo de la academia anglosajona

Uno de los fenómenos que influye en la creciente difusión del inglés en las ciencias consiste en el hecho que el mundo académico anglosajón está abandonando cada vez más el modelo plurilingüe tradicional a favor de un monolingüismo agresivo, total y explícito, es decir, del monopolio del inglés en las ciencias, desde una posición de poder absolutista. Esta tendencia la respaldan tres hechos contundentes:

1. Casi el cincuenta por ciento de las publicaciones científicas tomadas en cuenta en los índices internacionales proviene del primer círculo de los países anglófonos, especialmente de los EEUU2727 Según el Informe General del Estado de la Ciencias y Tecnología 2002 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) mexicano, en 2001 cuatro países concentraban el 59% de la producción mundial medida en artículos; a EEUU le correspondía el 32.1%, a Japón el 9.61%, a Gran Bretaña el 9.24% y a Alemania el 8.9%. México participó con el 0.67%, Argentina el 0.58% y Chile el 0.27%..

2. El peso, económico, político, militar, mass-mediático y de productos culturales que respalda esta producción es incomparablemente superior al que apoya cualquier otra lengua; son sobre todo los medios de comunicación de masa y otros productos culturales que sostienen la ideología de la superioridad del inglés como lengua.

3. Aumentó de manera espectacular la producción científica en inglés procedente de los países no anglófonos que aceptan y fomentan la hegemonía del inglés.

Esta política lingüística individual y colectiva se sustenta en la percepción de que los anglosajones ya no necesitan aprender otras lenguas porque pueden llevar a cabo sus investigaciones en inglés a escala mundial. Según esta lógica, aprender una o varias lenguas extranjeras para objetivos académicos no les daría acceso a una bibliografía significativamente mayor a la que ya tienen en inglés (AMMON, 2006). Otra razón más profunda, pero velada para una tal estrategia del "English only" se asienta en el hecho de que perpetúa las relaciones asimétricas de poder entre los hablantes nativos y sus interlocutores no nativos en la comunicación internacional. Muchos de nuestros colegas anglófonos en los campos de la adquisición de segundas lenguas, la educación bilingüe y el multilingüismo celebran en sus discursos la diversidad, pero practican un monolingüismo funcional ya que publican, enseñan y se comunican exclusivamente en inglés. Pueden jugar el papel de estrellas de la comunicación en los eventos internacionales en otros países y promover sus publicaciones, todo en inglés.

Tales prácticas podrán proporcionarles algunas ventajas de corto plazo a sus actores. Sin embargo, excluyen a los investigadores monolingües de la experiencia fundamental de conocer y aprehender perspectivas científicas múltiples a través de modelos de conocimiento forjados en otras lenguas y culturas y de confrontar sus propios conocimientos y modelos con aquéllos. Experimentar la extrañeza de un pensamiento en lengua ajena constituye una experiencia hermenéutica básica, ya que un tal encuentro puede ejercer la función productiva de cuestionar las certezas propias2828 "Systematische Verunsicherung" (Incertidumbrización sistemática) llama Ehlich (2001) este proceso. y erguir así una barrera frente al etnocentrismo en el pensamiento científico2929 Quizás las tremendas certezas que nos irritan en muchos investigadores US-americanos tengan que ver con su pensamiento monolingüe, no perturbado por otros mundos de pensamiento.. El encuentro con lenguas ajenas instituye así una experiencia básica en la historia individual de aprendizaje y reflexión de todo investigador.

Más allá de estas experiencias personales, el monolingüismo individual y colectivo es considerado cada vez más como un hándicap en el mundo globalizado, incluso por los mismos representantes de las industrias del inglés que obtienen beneficios de la expansión de su lengua (CRYSTAL, 1997; GRADDOL, 1997, 2006). Y la Academia Británica advierte que las lenguas adquieren cada vez más importancia en un mundo globalizado (THE BRITISH ACADEMY, 2009).

El proceso mencionado no constituye un fenómeno aislado; forma parte de un desplazamiento más general hacia el monolingüismo social en los países anglófonos del primer círculo. A diferencia de la época de apertura plural que tuvo lugar en los EEUU entre los años 1960 y 1980, los últimos decenios se caracterizan por un combate frontal contra el multilingüismo y la educación bilingüe en los EEUU (CRAWFORD, 2000).

El abandono del multilingüismo y la reducción del interés por aprender lenguas extranjeras, que en los EEUU de por sí nunca fue muy elevado, se han acentuado en los últimos años. El 65 por ciento de los conocimientos de lenguas extranjeras proviene de las llamadas "lenguas de herencia", es decir, del conocimiento que tienen los inmigrantes y sus descendientes de sus lenguas ancestrales; sólo un tercio se debe a un aprendizaje nuevo. Todos los analistas coinciden en que las lenguas extranjeras se estudian como un requisito formal y la gran mayoría de los estudiantes abandona los estudios durante los cursos básicos. Los EEUU son el único país de la OCDE sin enseñanza obligatoria de por lo menos una lengua extranjera en toda la educación pública, aunque varios estados adoptaron algún requisito y la mayoría de las escuelas ofrece cursos optativos en lenguas extranjeras. Es decir, el estado se desentiende de cualquier compromiso obligatorio de la enseñanza de otras lenguas. La inscripción en cursos de lengua extranjera en el nivel universitario se redujo del 16.1 por ciento en 1960 a 7.6 por ciento en 1995. La única lengua que ganó espacios en términos relativos fue el español que subió del 32.4 por ciento en 1968 a 53.2 por ciento en 1995 del total de inscripciones que a su vez cayó a menos de la mitad3030 Los datos sobre el aprendizaje de lenguas extranjeras en EEUU son contradictorios. Dorwick (2001) sostiene que cinco millones de alumnos de secundaria aprenden español, y García (2001) informa que más de 30 estados adoptaron cursos obligatorios de una lengua extranjera; otra estadística nos indica una reducción de alumnos de español en términos absolutos de 600,000 en 1990 a 500,000 en 1995 en el nivel universitario; o sea, sólo el 0.21% de la población adulta universitaria aprende la lengua extranjera más importante del país. Por otro lado, los grandes perdedores son el francés y el alemán, mientras aumenta moderadamente el interés por las principales lenguas asiáticas. Los datos son de GEN 5, (1999), Ingold (2002), Colombi (2001), Blake (2001), Silva-Corvalán (2000) y Swender (2001).. Aunque la inscripción en cursos de lenguas extranjeras de alumnos universitarios creció nuevamente entre 1995 y 2006 y aumentó significativamente en términos absolutos (1.5 millones en otoño de 2006), el porcentaje total se ubica en la mitad de los estudiantes que aprendían lenguas extranjeras en 1965 (16.5 por ciento).3131 Estos datos corresponden a una encuesta realizada en 2006 por parte de la Modern Language Association (MLA) de los Estados Unidos: http://www.vistawide.com/languages/us_languages.htm

En síntesis, desde los años 1990 la academia estadounidense se ha instalado en el monolingüismo científico, a veces militante, como forma normal de actuación académica. Existe, obviamente, una elite pequeña pero significativa de expertos en varios campos y para todas las áreas geográficas del mundo que exhibe una competencia muy elevada en las lenguas de los países que estudia. Y hay unos pocos científicos no ligados a una región específica del mundo que sostienen la necesidad de un multilingüismo científico por razones de principio como Immanuel Wallerstein3232 Wallerstein (1995, p. 6) sostiene como presidente de la Asociación Internacional de Sociología: "... Nos parecería anormal sugerir que los sociólogos marxistas y conservadores se expresen únicamente en un lenguaje liberal. Pero muchos no consideran anormal que sociólogos francoparlantes e hispanoparlantes se expresen en inglés. El plurilingüismo es decir, el uso de más de un lenguaje fonético, no sólo en la lectura sino, lo que es más importante, en el uso público en congresos académicos no es un problema técnico menor, sino un gran problema epistemológico del mundo académico.". Pero en términos generales, la academia considera que todo lo que es científicamente relevante se tendrá que publicar en inglés, de otro modo no cuenta. A diferencia de tiempos anteriores, ya no se expone a la sospecha de plagio el autor anglosajón que puede "comprobar" su monolingüismo, cuando reinventa la rueda que ya la habían descubierto otros pueblos. Y vaya que se reinventa la rueda en el mundo del monolingüismo anglosajón.

Como toda polarización crea sus propias contradicciones, percibimos también el surgimiento de una tendencia inversa en los últimos años. El boom de estudios latinoamericanos abrió mayores espacios de intercambio académico con América Latina en diversas ciencias, en una perspectiva cada vez más crítica de las relaciones asimétricas existentes. Entre una minoría de académicos estadounidenses, la nueva relación incluye una revaloración del trabajo científico latinoamericano y con él del español y portugués como lenguas de las ciencias3333 En los últimos años se está abriendo un debate en los consejos editoriales de las más prestigiadas revistas en antropología y áreas afines en los EEUU, de cómo abrir sus publicaciones a una mayor contribución de otras áreas lingüísticas, incluyendo la publicación en algunas otras lenguas. Se está proponiendo además la instalación de consejos dictaminadores o de referato internacionales que podrían evaluar manuscritos en otras lenguas para que, una vez aceptados, fueran traducidos al inglés (HAMEL, 2010b). Esta nueva práctica intercultural comienza a extenderse y podría expandir el enorme potencial del mercado lingüístico en español y, en menor medida, del portugués, en los EEUU a los espacios universitarios y académicos, revirtiendo así, de una manera simbólica importante, las tendencias hacia el monolingüismo y monoculturalismo, particularmente en la ciencia. Apoyaría además la vigorización del español y portugués en un campo de prestigio y de relevancia estratégica para su desarrollo en los EEUU.

4. EL CAMPO SOCIOLÓGICO Y COMUNICACIONAL DE LA CIENCIA Y EDUCACIÓN SUPERIOR: INTERACCIÓN, RELACIONES DE PODER Y EL USO DIFERENCIADO DE LAS LENGUAS

El reduccionismo analizado en los estudios sobre el uso de las lenguas en las publicaciones nos lleva a redefinir radicalmente el objeto de estudio desde una perspectiva sociológica, sociolingüística y de las políticas del lenguaje. En vez de centrarnos en objetos reducidos y fragmentados de su contexto decisivo de producción, propongo considerar como objeto pertinente y unidad de investigación el campo sociológico y comunicacional de las ciencias y educación superior. Concebimos ese campo como un espacio discursivo, en principio plurilingüe e intercultural, que incluye el conjunto de actividades relevantes que se desarrollan en él.

Esta concepción de campo se nutre de dos fuentes: la idea básica proviene del concepto de campo sociológico de Bourdieu, donde el espacio científico constituye un campo especializado. Por otro lado, este campo se compone de un conjunto de eventos comunicativos interaccionales como los han concebido diversas tradiciones fenomenológicas: la etnometodología (Garfinkel), la etnografía de la comunicación y sus derivados posteriores (Gumperz).